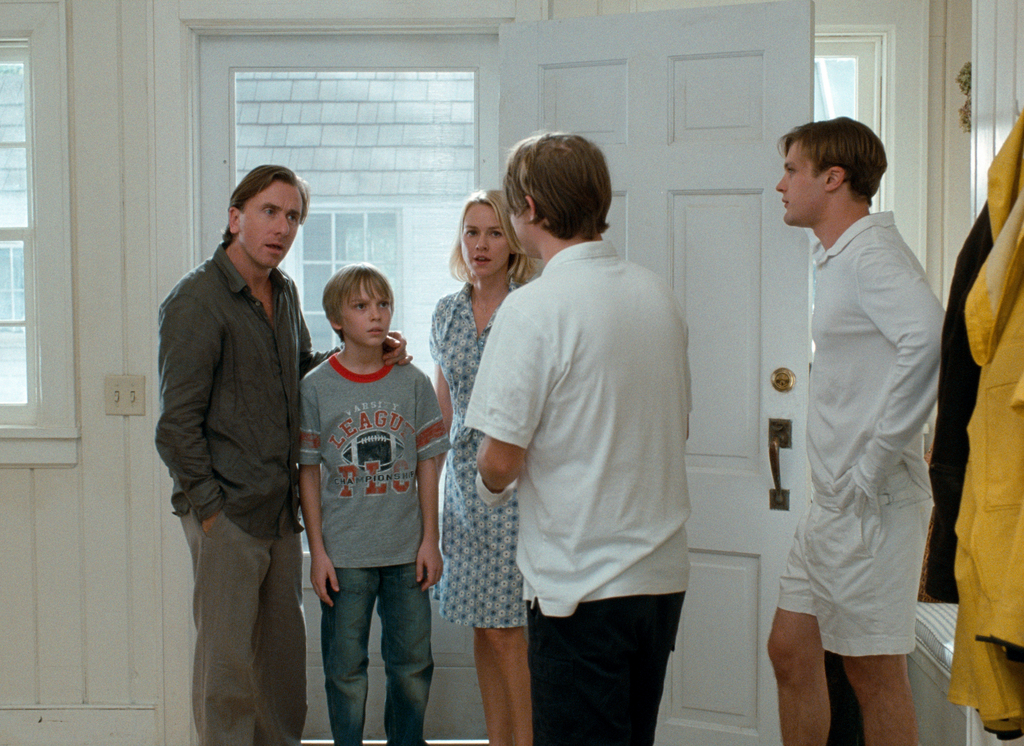

In questo 2017 ricorrono due ricorrenze legate ad uno dei film più scioccanti e crudeli della storia del cinema: Funny Games di Michael Haneke. Una pellicola “a tesi” che doveva far riflettere lo spettatore sul rapporto tra violenza e media. Protagonista è una famiglia borghese che raggiunge una villa sul lago per le vacanze: verrà massacrata da due giovani ragazzi. Il Maestro (che tornerà nelle nostre sale il prossimo 30 novembre con Happy End) ne girò due versioni: la prima (che è anche la più sconvolgente) è la versione austriaca del 1997, vent’anni fa, con protagonisti Susanne Lothar, Ulrich Muhe, Arno Frisch e Frank Giering; la seconda è invece il remake americano (inquadratura dopo inquadratura) del 2007, dieci anni fa, che vede all’opera Naomi Watts, Tim Roth, Brady Corbet e Michael Pitt (foto copertina).

Per approfondire il discorso su la violenza in Funny Games, abbiamo deciso di intervistare Fabrizio Fogliato, critico cinematografico, docente di cinema e autore del libro La Visione Negata – Il Cinema di Michael Haneke (ed. Falsopiano, 2009).

Non crede che la comunicazione mass mediatica dell’ultimo decennio, che ha moltiplicato la propria velocità di trasmissione e i propri canali, abbia letteralmente tempestato di immagini violente (riferimento all’Infotaiment con la spettacolarizzazione della tragedia; ai reality e lo smembramento del corpo-identità; film espliciti come “Saw”…) il pubblico? Di conseguenza, Funny Games U.S., non risulta essere meno shockante di vent’anni anni fa?

Il limite di Funny Games U. S. sta appunto nella sua collocazione temporale. Vent’anni fa aveva un senso, oggi non ce l’ha più? Il risultato economico del film potrebbe far pensare che si tratti di un’opera superata, in realtà proprio il suo (secondo) fallimento ne denuncia la portata storica e attuale. Ad una lettura superficiale il film può apparire come un remake fotocopia dell’originale, mentre attraverso un elemento cinematografico secondario come la scenografia (la casa, l’arredamento, gli spazi) il film opera un distaccamento progeressivo dall’originale. Utilizzare esterni Americani (del sud, la zona più conservatrice) ed interni tedeschi (l’arredamento è lo stesso dell’originale), mette in campo sia l’universalità dell’opera, ma al contempo ne parcellizza la percezione simbolica (di archetipo come nel film del 1997) e ne amplia la visione sociologica. Il “nemico” che entra in casa obbliga la famiglia ad assumere nella sua vita un concetto di “democrazia verticale” (perché imposto) equiparabile in tutto e per tutto alla scelta, operata dall’amministrazione Bush, di “esportazione della democrazia”. Ecco allora che Funny Games U.S. ha motivo di esistere come preambolo necessario a Redacted di Brian De Palma, in quanto ne codifica la struttura anti-narrativa e ne articola il discorso sull’impossibilità di filmare il reale e di conseguenza di raccontare la “Verità”.

Per il remake del 2007 fu realizzato un trailer che in paragonava Funny Games U.S. ad Arancia Meccanica di Stanley Kubrick (qui il nostro approfondimento sui Cameralook dei due film). Secondo lei il disagio che proviamo verso la violenza scaturisce maggiormente dal montaggio virtuoso di Kubrick o dai riferimenti metalinguistici di Haneke?

Personalmente ritengo il film di Kubrick sia (da questo punto di vista) sopravvalutato, in quanto non esercita mai quella funzione di interrogazione dello spettatore rispetto a ciò che sta vedendo, ma bensì crea assuefazione (se non fascinazione) verso un’ idea bizzarra e fantascientifica di realtà. Lo scollamento dal reale di Haneke è concettuale e paradigmatico, mentre quello di Kubrick è derivativo e scenografico. Il tema della violenza e delle sue implicazioni traspare quindi, molto più nettamente in Haneke, mentre Kubrick, proprio a causa di uno sterile virtuosismo, annacqua il discorso in una rappresentazione plastica e mai irritante dell’esercizio della violenza. Arancia Meccanica è pertanto un film figurativamente affascinante e tecnicamente risolto, mentre Funny Games (e il suo remake) è un’opera trasversale e a temporale, e proprio per questo accostabile, in modi diversi e con significati diversi, ad ogni epoca.

È d’accordo nel dire che con Funny Games, Haneke – che pur vuole essere contro la mercificazione della violenza – non venda in realtà paura, angoscia e aggressività fine a sé stessa?

In Funny Games è la struttura narrativa stessa a delimitarne il contenuto e le finalità educative. Essa infatti oppone alle convenzioni narrative e comportamentali (dei protagonisti), una serie di scelte e di azioni incomprensibili per lo spettatore. Proprio per questo, perché agisce in maniera non conforme, destrutturando la razionalità dei comportamenti, interroga lo spettatore sulla necessità o meno di proseguire la visione (traslando il vissuto filmico nel vissuto esistenziale). Non da meno appare evidente l’intenzione dell’autore di eliminare ogni possibile alibi (di coscienza e di scelta) nei confronti della mercificazione della violenza, negando l’aspetto spettacolare della stessa e potenziando (in maniera esponenziale) le implicazioni psicologiche. Non si deve comunque considerare l’opera di Haneke come un film psicologico, in quanto così facendo si nega a priori la forte componente eversiva dell’opera: denudare lo spettatore di fronte al proprio desiderio, quello di vedere.

Un pubblico emotivamente fragile e incapace di elaborare le immagini che osserva, quale messaggio eticamente corretto può trarre da questo film?

Il pubblico odierno vive una condizione di “spaesamento psichico” di fronte alla percezione della violenza, perché questa, più è spettacolarizzata più è accettata, ma è altrettanto vero che operare una sottrazione nei confronti degli esiti della violenza (come fa Funny Games/ U.S.), non porta necessariamente ad un rifiuto della stessa. Manca completamente sia il senso critico, sia la conoscenza (anche minimale) del linguaggio cinematografico/televisivo, per cui lo spettatore medio è oggi solo affascinato (e spaventato) da ciò che è “diverso”. La manipolazione è duplice, sia perché opera a livello celebrale sia perché opera cinicamente a livello emotivo. Solo lo spettatore maturo, quindi, può cogliere che in Funny Games è egli stesso “sotto processo” e di conseguenza assumere una visione etica dell’assunto narrativo e filmico.

Peter e Paul, interpretano gli archetipi della violenza. Cosa rappresentano esattamente?

Non sono né liberi, né prigionieri, in quanto sono i due archetipi opposti e complementari che innervano il comportamento dell’uomo contemporaneo. Esprimono l’ambiguità del potere in senso lato e assoluto. Determinano, attraverso la loro figura “ectoplasmatica” l’idea di un “anima” trasferibile da individuo all’altro. La discriminante comportamentale è quindi, solo data dal contesto in cui agiscono a dalla fragilità (fisica, emotiva e psicologica) degli opponenti. Non possono mai uscire sconfitti perché sono l’estrazione di quanto più comune e consueto ci sia in circolazione. La loro violenza è quindi solo apparente, perché è messa in relazione con un codice sociale e comportamentale tacitamente sottoscritto da tutti.

Sembrano praticare la violenza nei confronti dell’altro per poter dare un senso alla loro vita, anche perché sembrano non vedere un futuro…

Il nichilismo che emerge dall’opera di Haneke, è in realtà un pessimismo cosciente e ragionato. Il futuro non c’è perché l’individuo ha annientato la collettività e le sue regole in funzione di un’affermazione personale che utilizza la collettività come veicolo, mezzo (il ricorso ai vicini) e non come collante. L’assenza di “controllo sociale” imposta dai media e percepita dal fruitore (consumatore) è in realtà la più grossa bugia esistente (Haneke lo sottolinea attraverso la meccanizzazione della società individualistica in Funny Games ma ancor di più in Benny’s Video), e questo fa si che non esista più un concetto di realtà (e di verità), ma tante schegge di percezione di realtà.

Quando le cose sembrano andare per il verso giusto, ecco che interviene il telecomando. Che significato ha quella scena? Nella vita reale però non funziona così.

Funny Games è un film teorico (l’unico di Haneke), e pertanto è l’onnipotenza del regista a determinare ruoli e comportamenti. Il virtuale è negato in partenza, perché è la realtà delle scelte registiche a determinare le evoluzioni narrative e a sciogliere gli snodi narrativi in una direzione piuttosto che in un’altra. La scena del telecomando è emblematica di questa onnipotenza dell’autore: muore il personaggio sbagliato, bene io posso ricondurre il gioco sui binari prescelti, negando allo spettatore ogni tipo di reazione se non quella (voluta e cercata) di farlo esultare per la morte del “cattivo” (rendendolo così colpevole e umiliandone la presunta innocenza). Nella realtà extra-filmica, l’onnipotenza è contemplata attraverso l’esercizio del potere (micro e macro), ma non è reversibile nel momento del fallimento. Il potere però permette al “colpevole” di esercitare pressioni e ricatti (in molti casi) al fine di poter (anche nella realtà) riavvolgere il nastro e restituire una concezione di “realtà personalizzata” e accettata. Ed è proprio su questa linea che agisce l’opera di Haneke a livello concettuale: io regista, attraverso il mio potere, non solo ti guido in un percorso pre-costituito, ma posso persino manipolare la tua emotività (l’esultanza), farti sentire colpevole (la frustrazione per l’uso del telecomando) e negarti ogni possibile via di uscita (il finale). Si potrebbe dire che Funny Games è un film ontologicamente “pornografico”, in quanto nega a priori la possibilità di fuga dello sguardo.

Intervista di Giacomo Aricò